虽然就事实而言,殖民者大都实现了他们最初的目的或完成了开始要做的事情。但帝国主义的声誉却无疑是臭名昭著的,它遗留下来的种族主义、民族分裂和恶性流血事件更是不能原谅的。无论有没有约瑟夫·康拉德《黑暗的中心》里查尔斯·马洛所谓的“背后的理念”,殖民扩张都让欧洲富裕得让人难以置信。

19世纪维多利亚时期莱德·哈格德的探险小说《所罗门王的宝藏》鼓励大量欧洲人以殖民方式迅速发财致富,但在南非女作家威尔玛·斯托肯斯特罗姆的长篇《去往猴面包树的旅程》中,欧洲人对非洲大陆的早期入侵却是鲜为人知、也很少讲述的一系列致命的错误和尴尬的失败,如,寻而不得的金矿,无人知晓的死亡,未能实现的荣耀,如此等等。这部并非以热情开始、用崩溃和绝望收尾的惯常模式讲述殖民野心的作品,填补了只强调欧洲殖民主义极端邪恶与贪婪掠夺的叙述空白。

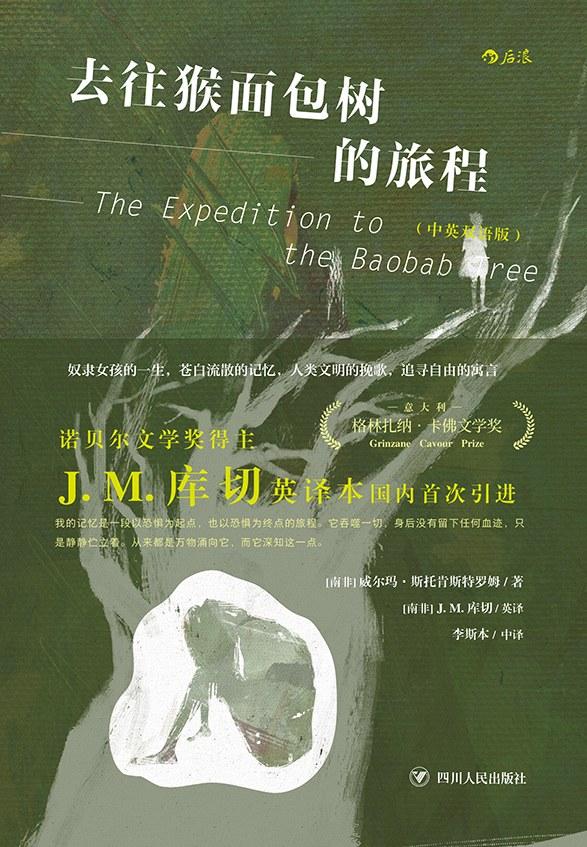

《去往猴面包树的旅程》

(南非)威尔玛·斯托肯斯特罗姆 著

J.M.库切 英译 李斯本 中译

后浪·四川人民出版社

2020年1月

1

这部小说的无名叙述者并非某个壮志未酬的殖民探险家,而是一位躲在非洲内陆深处猴面包树下的奴隶女子。作为一个奴隶贸易蓬勃发展的沿海城市居民,在通往红色沙漠海市蜃楼般目的地的漫长旅程中,她的探险伴侣或弃她而去,或消失死亡。渡尽劫波后的她在这个大自然赐予的庇护所,以沉郁内省的第一人称讲述了两个故事。一个是她来到猴面包树之前的奴役生活,一个是栖息于此的自由生活。而她赖以为生的除了大自然的赐予,还有将她当作女神或树神的小矮人们敬献的食物。

从断断续续的叙述中,我们了解到自幼被人绑架、卖身为奴的她被迫用性来讨好她的主人,并很快成为城市里最富有男人的头奴女。因此,她的身份更多的是妾而不是一个普通的被奴役者,“我的存在是浮华和气派,是耀眼和兴奋,是覆没在一床鹅卵石上的闪闪发光的水波,是神秘的井水馈赠在唇上的佑福,是海水的恩泽与力量。”然而,这样的奢侈很快就结束了。因为她最后的主人与前主人的儿子,带领她和一群阉割的奴隶寻找一个“传说”中的地方。在一段关于奴隶主痴迷探险发现的文字中,她叙述了他们此行的动机:

我们早已偏离了了黄金和奴隶运输的老路,转而踏上了一条由那些水手的故事,亦由我们的野心——渴望成为第一个发现一条更近、更便捷的去往他人之城的路线,以此开辟更多商贸可能性的野心——所抉择的道路。第一个发现者。成为第一个。站在革新的最前沿。做第一个带回一份令人瞩目的报告的人。而我们会出售些什么呢?奴隶?象牙?玳瑁?黄金?成为第一个,抢在所有人之前,所有竞争者之前,发现这些人需要什么样的商品,以及他们可以提供什么作为交换,并且要当机立断,如此你说的话才具有权威性,你才可以第一个庆贺自己成为轻松赚得巨利的赢家。这就是扮演一个发现者所意味着的。

但作为一个奴隶,一个女人,这样的角色显然与她无缘。当奴役者与被奴役者或死或走唯有她幸存于荒野中的时候,她人生第一次主宰和占有了属于自己的一切,“而如今我不可一世地伫立在这里,眺望着这片稀树草原。每一次我走出来,世界便是属于我的。每一次我从守护着我的树里走出来,我就又一次成为了一个人,一个强大的人。”在叙述者扣人心弦的私密独白和如梦似幻的语言中,我们知晓了两个鲜为人知的故事:一个是欧洲殖民者平庸的失败,那里“除了悲伤,除了毫无意义,除了破碎的昔日荣耀的痕迹,便什么也没有了。”一趟去往全新地平线的旅程,最后却变成了一场去往一颗猴面包树的闹剧。另一个是经历丰富而曲折的奴隶女子的口述传记。这些历史长河中影子般的故事尽管如一缕轻烟飘入天空般脆弱,但却填补了早期殖民统治的记录空白。

2

幸运的是,后殖民主义作家和有色人种作家的作品虽然不多,但却弥足珍贵地让主流历史之外的叙事得以发声。著名的例子包括德里克·沃尔科特的加勒比史诗《奥梅罗斯》,托尼·莫里森的长篇《宠儿》。而后种族隔离时代的南非小说有伊薇特·克里斯蒂安丝《未认罪》(2006),由一名被囚禁在罗本岛的女奴叙述;还有佐伊·威库姆的《大卫的故事》(2000),讲述了混血种族格里夸人的历史。

然而,斯托肯斯特罗姆的《去往猴面包树的旅程》是20世纪80年代南非种族隔离时期“紧急状态”下出版的,而偏重于主人公内心生活的叙述方式或许是它逃脱审查的一个原因。(1988年,这部小说的意大利译本与朱利安·巴恩斯的《福楼拜的鹦鹉》一起获得了格林扎纳·卡佛文学奖。)就像库切在种族隔离时期写的东西一样,这本书也没有公开提及南非,但其中很多关于植物、动物和农业用具的名字还是将其南非背景显露无疑。

在一篇关于翻译的文章中,库切写道:“在我看来,翻译在某种程度上就像是一门手艺,如同制作橱柜。除了成为一名优秀的家具工匠的理想之外,没有任何关于家具制作的实质性理论,也没有任何关于家具制作的哲学,此外还有一些关于工具和木材类型的戒律。至于其他,要学的东西必须通过观察和实践来学习。”如果我们接受库切关于翻译如此直接的理解,那么毫无疑问英文版的《去往猴面包树的旅程》就是一件坚固而精细的艺术品。库切认为经典是“幸存”的作品,而好的翻译有助于延长它们的存在。《去往猴面包树的旅程》的叙述者也是一位幸存者。她见证了那些误导人们的小说是如何改变了她的人生,而支撑这些小说的幻想却并没有变成现实。

3

斯托肯斯特罗姆借小说叙述者指出,没有坚实基础的想象或虚构本身就是一种失败:“我们想到了那座诱人的城市,以及所有在那里等待着我们的事物。我们在那些猎人提供的少量信息里填入我们的想象,我们愈是深入内陆,愈是远离家园,丛林就愈显荒无人烟,身体就愈发迟缓而勉强,我们也就愈加丰富地装扮起我们幻想出的画面。我们没有意识到,我们已经开始假装心中所愿一定存在了。当我们提起那座城市时,仿佛它已是一个既成事实,而我们很快就将抵达,......”这样的表述意味着生活越绝望,对虚构的需求就越大,而其警世之处在于虚构或者文学常常会导致浪漫主义幻想的扩散,或者更糟的是,导致了探险和殖民征服的悲惨后果。叙述者如此回忆那些海滨城市的作家们:

“未知的幻梦。异国的诱惑。知识的游戏。为满足如此这般的需求,这城市孕育着它的边缘人群,比如那些用词微妙的文字艺术家,那些让孩童们张大了嘴巴聆听的广场说书人——他们的娱乐价值,包括那些文字艺术家的,都随他们能否成功令听众和读者感到心潮澎湃或枯燥乏味而上升或下降着。是啊,他们,一群五彩斑斓的疯子。”

然而,尽管叙述者将作家视为患有精神疾病的边缘娱乐者,但她自己的故事却很好地证明了这种疾病的蔓延,证明了人们多么容易屈服于虚构的痛苦,多么容易变成张大嘴巴、难以置信的孩子。这些故事大都以这样的方式面世:“悄无声息地,如同一个波浪的诞生,一个想法也在日渐成形、日渐隆起,悄无声息地。”而这样的波浪一旦形成,就会撞击海岸,造成灾难性的后果。这种人类渴望遥远地方的不可救药的习惯,不仅在穷途末路时有害,而且还会使我们无法栖居于现在,更不必说修正现在了。我们需要在对文学的热爱与我们的认知之间找到平衡。因为阅读和写作可能意味着拒绝接触世界,拒绝修复或改变书本之外的东西。

当与叙述者一起“冥想未来之事。去听,去看,去闻,去感觉未来之事,多么令人愉悦。去想象经历”时,我们或许忽视了生活中那些不完美的事物,而我们追求的目标却可能与我们抛弃的东西非常相似,“远方的那座城市之后,一定就是我们计划前往的城市,它一定能够满足我们所有的祈盼,在它身上我们寄托了我们的希望,为了它我们竭尽全力,倾注所有,重新整顿了我们自己,我们一定会在那里寻得一处栖身之所,遇见各色人等、熙熙攘攘的街道、建筑、市场、广场、挤满微笑的女人们的窗口、孩童嬉戏的花园。”所有这一切其实是他们所生活城市的一个幻影。

然而,我们应该对空中楼阁般的小说和以另一种方式参与现实的小说做出区分。前者为了虚无缥缈的未来而摒弃当下切切实实的苦难,后者却可以利用小说特有的力量来唤醒沉寂的历史,从而有助于解决当下的问题。斯托肯斯特罗姆和库切无疑是意识到文学作品蕴含潜在危险的作家。因此,他们的小说拒绝呈现害人不浅的浪漫幻想或子虚乌有的恐惧威胁。无名的奴隶女子是好高骛远的主人幻想诗与远方的牺牲品,而同样无名的行政长官是冥顽不化的乔尔上校恐慌野蛮人的替罪羊。一个虽历经艰辛却终于走出迷宫般的荒野并醒悟于一颗猴面包树下,一个如迷路很久的人仍硬着头皮沿着可能走向乌有之乡的路一直走下去。两位同出于南非的作家以各自的经典之作挑战了毁灭现在的乌托邦小说,也都用深邃的思考质疑了断送未来的香格里拉世界。

(晶报供稿)

编辑 曹阳